2024年に入り、早いもので「春の土用」が来ます。

最近では、難を逃れる方法として暦の「土用」を活用する人が増えてきました。今まで、暦も土用も全く知らなかったけれど、意識して過ごすと体調を崩さなかった、季節の変わり目に風邪をひかなくなったから次の土用も注意したいと感想をたくさんもらっています。

ここでは、2024年の春土用と間日、そして体で気をつけることをご説明していきます。

春の土用によい食材や、更年期=ゆらぎ期の女性に欠かせない食材を使って、おいしくて簡単に召し上がれるメニューも載せていますので、是非お読みください!

土用とは?簡単解説

まずは、土用とは何?という方のために、簡単に説明から入ります。

*もう知っていると言う人は、飛ばしてくださいね。

土用は夏だけと思われている人が多いですが、年に4回あって、その季節毎に気をつけることが変ってきます。

土用とは、雑節(ざっせつ)のひとつ。二十四節気だけでは十分に季節の変化を読み取れないために補助的に日本で考えられた暦です。

自然哲学の五行思想(ごぎょうしそう・万物は木火土金水の5つの元素からなる)で割り当てられます。

春=木、夏=火、秋=金、冬=水そして、その間の季節の変わり目毎に土が割り当てられました。この時期を土用といいます。

毎年立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間続きます。

最初の日を「土用入り」、最後の日を「土用明け」といい、土用が明ける日はそれぞれの季節の「節分」となります。

詳しくは「土用について」の以下の記事をお読み下さい。

2024年春土用はいつからいつまで?

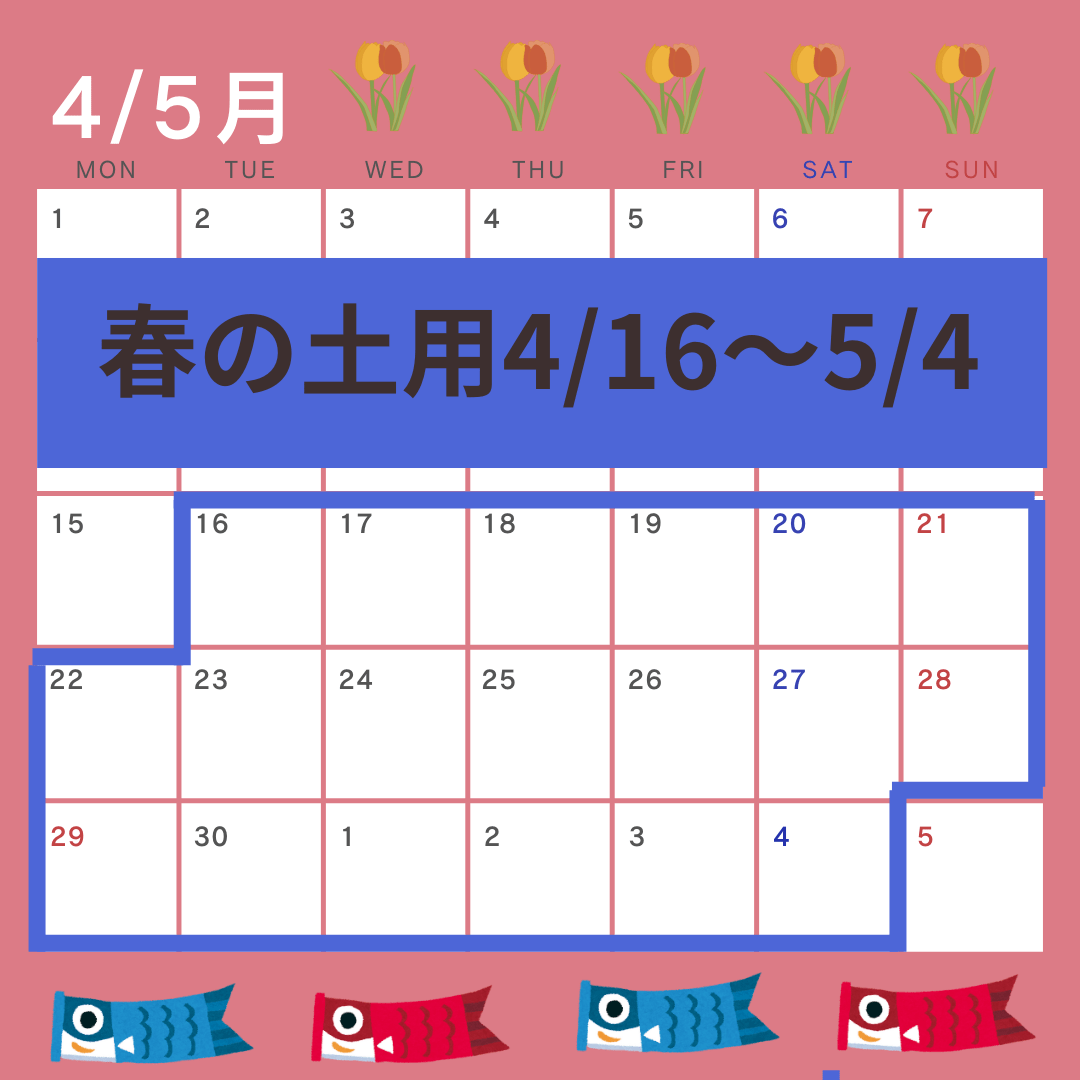

今年の春の土用は、4月16日(火)~5月4日(土)

春の土用明けは立夏の前日ですから、5月初旬になります。皆さん、新学期新年度が始まってしばらくするとだるくて朝起きられなくなった体験をされているかもしれません。これを五月病といいますね。

春の土用はやる気がなくなるので注意が必要といわれ、五月病の出現と一致します。

ゴールデンウィーク明けからだるくて学校や会社に行きたくなくなるのは、春の土用の過ごし方次第でかわるかもしれません。これ以降の春の土用と体調を読んで、気をつけてみてください。

*来年以降の年号、干支、恵方を調べるには、コチラ

土用全般の注意事項や間日についてと体調に関して↓の記事にまとめて書いています。

2024年春の土用の間日

どの季節の土用でも18日間続きますが、その期間、やってはいけないことや注意しなければいけないことがあるのはご存じでしょうか。

土用の期間やってはいけないことがあるなんて、どうすればいいのか不安に思ってしまう人も多いでしょう。

知らない人はこちらをお読みくださいね。【土用期間にやってはいけないことや注意すること】

それぞれの土用には「間日(まび)」という日があり、季節ごとに決められていて、

「春土用」は「巳の日」「午の日」「酉の日」、

「夏土用」は「卯の日」「辰の日」「申の日」、

「秋土用」は「未の日」「酉の日」「亥の日」、

「冬土用」は「寅の日」「卯の日」「巳の日」が

「間日(まび)」にあたります。

2024年では「春土用」の「間日」は、4月23日(火)、24日(水)、27日(土)です。

「間日(まび)」は、土用の期間にやってはいけないとされていることを、【やっても良い日】と言われますので、この日に済ませるようにしましょう。体調の変化のある時期です。18日間のうちこの日位しか活動してはいけないと昔の人は戒めていたんですね。

土用期間の過ごし方で運気や健康管理、間日について、どんなタイプが体調を崩しやすいかまた、どんなことに注意すればよいかを詳しく書いています。こちらをお読みください。

春の土用に食べると良いもの

戌(いぬ)の日に「い」から始まる、もしくは白い食べ物を食べるといいと言われています。

イワシ、イチゴ、インゲン豆、イカなど

今年はイワシがたくさん取れているので、イワシをたくさん召上がってみてはいかがでしょうか。

2024年はホタルイカがたくさん捕れているようです。ホタルイカも良いかもしれませんね。

以下にさらなるメリットをまとめてみましょう。

春の土用「い」のつく食材のメリット

このイワシは春の土用に「い」から始まる食材というだけではなく、良い理由があります。

イワシには脳に存在する主要な構成脂肪のオメガ3脂肪酸が多く含まれていて、中高年の脳の健康増進に役立つ可能性があることが、新しい研究で示されています。

この脂肪酸は、体内の炎症を抑える効果があり心臓病の予防にも役立つのですが、さらなるメリットがあることが明らかになってきました。

米国心臓協会が推奨する週あたり2回の魚の摂取のような少量のオメガ3脂肪酸の摂取でも、「脳機能を維持するのに十分かもしれない」ことを示唆している。

テキサス大学健康科学センターClaudia Satizabal

Neurology 2022年10月5日

脳機能を維持するオメガ3脂肪酸は、DHAやEPAのことです。青魚の油が体に良いと言われますが、かなりパフォーマンスの良い食材であることがわかります。

春の土用期間にイワシ料理を何度か使ってみると、それからあとも食事に取り入れやすくなりそうです。そして、お魚が好きになるかもしれません。

一緒に食べるとよい栄養素

そして、さらにこのDHAやEPAに組み合わせてもらいたいものがあります。それは、ビタミンDとビタミンEです。

DHAやEPAは、ビタミンDとビタミンEを一緒に食べると脳の健康に非常に良いと言われているのです。

①ビタミンD

ビタミンDは食品群別の摂取量を見ると、魚介類からの摂取量が最も多く、次いで卵類、きのこ類と肉類と乳類の順で多く含まれています。

では、具体的な食材をみていきましょう。

魚介類は、あんこうの肝、しらす干し、紅鮭、マイワシ、にしんなどです。

卵では、鶏卵の黄卵、鶏卵の全卵、ウズラの卵の全卵

キノコ類は、きくらげ、干し(乾)シイタケ、マイタケ、エリンギ、ぶなしめじ、生シイタケです。

ビタミンDと脳組織の関係

ビタミンDは骨の健康への役割がよく知られているが、研究では認知機能へも関与している可能性が示唆されている。脳組織は、血中のビタミンDレベルに反応し、蓄積型のビタミンDを活性型に変換する酵素は、脳内にも存在すると考えられる。

Killin LO, Starr JM, Shiue IJ, Russ TC. Environmental risk factors for dementia: a systematic review. BMC Geriatr 2016;16(1):175. doi: 10.1186/s12877-016-0342-y

Barnard K, Colon-Emeric C. Extraskeletal effects of vitamin D in older adults: cardiovascular disease, mortality, mood, and cognition. Am J Geriatr Pharmacother 2010;8(1):4-33. doi: 10.1016/j.amjopharm.2010.02.004

②ビタミンE

さて、ビタミンEです。細胞の酸化を防ぐため、老化防止にも効果があり、過酸化脂質の生成を抑制し、血管を健康に保つほか、血中のLDLコレステロールの酸化を抑制したり、赤血球の破壊を防いだりする作用もあるとわかっています。ビタミンEは体内に蓄積しにくいために、通常の食事では過剰症がみられることはまずありませんが、サプリメントなどで極端に過剰摂取した場合は、健康障害がみられる可能性は否定できません。食事で摂れるものは、摂っていきましょう。

アーモンドなどの種実類、油脂類、穀類、魚介類、豆類、野菜類などに多く含まれています。

ビタミンEと脳組織の関係

体内では、酸化ストレスから脂肪(オメガ3脂肪酸を含む)を保護する同様の役割を果たしている。例えば、ビタミンEレベルが低い場合、細胞内脂質への損傷のため赤血球は破裂し易くなり、このためビタミンEが推奨される根拠となる。この抗酸化活性は、ビタミンEの神経保護能力への興味も大きくしている。

Villacorta L, Azzi A, Zingg JM. Regulatory role of vitamins E and C on extracellular matrix components of the vascular system. Mol Aspects Med 2007;28(5-6):507-37. doi: 10.1016/j.mam.2007.05.002

Ambrogini P, Betti M, Galati C, Di Palma M, Lattanzi D, Savelli D, Galli F, Cuppini R, Minelli A. alpha-Tocopherol and Hippocampal Neural Plasticity in Physiological and Pathological Conditions. Int J Mol Sci 2016;17(12). doi: 10.3390/ijms17122107

Otten JJ, Hellwig JP, Meyers LD, eds. Dietary reference intakes: the essential guide to nutrient requirements. Washington, DC.: The National Academies Press, 2006.

春の土用アレンジメニュー

そこで、一度にDHA・EPA・ビタミンEが取れるメニューはないかと探してみました。

にのみや院長

にのみや院長ホタルイカは簡単に食べることができますよ

ビタミンE+「い」のつく食べ物をとるなら そら豆とホタルイカのぺペロンチーノ炒め

オメガ3と「い」のつく食べ物 ホタルイカと柚子胡椒のオリーブオイル和え

オリーブオイルをエゴマ油や亜麻仁油に変えて和えても良いですね。

エゴマ油や亜麻仁油は加熱しないで食べると、成分が壊れずに栄養素を摂ることができます。「和えるだけ」で簡単です。

これらのメニューだけでなく、下処理から説明されていました。生のホタルイカを買った時には

ホタルイカはうまみがぎっしり! イワシ料理に悩んだら、こんなメニューはいかがですか! 「イワシとナッツとドライフルーツのオーブン焼き」 香ばしさとフルーツの甘みで奥深い味わい。良質なタンパク質を含んだいわしに、ナッツとドライフルーツをたっぷり加えてボリュームアップ。そのまま食べるのはもちろん、ざっくり崩してパスタに絡めてもおいしい。 そして、イカに含まれるビタミンEは、抗酸化ビタミンの一つ。心疾患や脳梗塞の予防、血行改善、老化防止にはたらくと言われ、ホルモンのバランスが崩れて起きる更年期障害の改善も期待されています。 イワシ以外にイカは調理方法で工夫できます。イカ焼き、イカのお刺身、似ても美味しいし、ホタルイカは処理が少なくて簡単ですね。 イカには必須アミノ酸であるリジンも多く含まれるのです。リジンは集中力を高めるだけでなく、からだの成長に大きく関わったり、肝機能を強化したりすることが期待されています。 体内でコレステロールを減らす作用があるタウリンを豊富に含んでいます。他の働きに肝臓や心臓の機能を高めたり、視力の回復、インスリンの分泌促進、高血圧予防、中性脂肪を減らす働きがあるとも言われています。 ほかにも、細菌やウイルスが体内へ侵入するのを防ぐ抗体の材料となるため、免疫力のサポートや、育毛促進やエネルギー代謝をスムーズにするはたらきも期待されており、研究が進んでいるのです。 白い食べ物なら大根やシラスもいいですね。 「いのつく食べ物」ではありませんが旬の食材である、新芽などを使ったものを食べるのもいいとされています。 春は肝機能を補う働きのある新芽の苦みが必要です。「解毒」の役割があります。ふきのとう、タラの芽などはそうそう他の季節に頂ける物ではありませんから貴重ですね。 ホタルイカご飯のふき味噌のせのメニューがありました。理にかなった組合わせですね。 ふきのとう等苦みのある野菜は春に食べるとよいですが、なかなかメニューにはしにくいですよね。しかし、このメニューで一緒に摂れて、とても簡単にできおいしかったです。 常に、お子様が好むようなメニューばかりだとミネラルやビタミンは不足します。そして、マグネシウムなどを多量に消費していきます。食べない上に、どんどんマイナスになっていくのです。味覚を育てたり、日本食の食べ合わせを教えていく食育を、季節毎に意識してみてはいかがでしょうか。 土用は季節の変わり目。 ちなみに2024年の春土用の期間中の戊の日は4月16日と4月28日です。 料理に使いやすい食材が多いので、食材を選ぶことで、脳機能を維持し骨量にもよいメニューを取り入れてみるといいですね。 春は、草木が芽吹き、木の枝は上へ上へと伸びていきます。人間の体も同じで、上に伸びようとしますから、上半身の症状が多くなりがちです。 頭痛、肩凝り、血圧が高くなったり、のぼせたり、イライラしやすくなったりします。「実」という状態でこれを「上実」と言います。 こういうときには上半身は火照り、虚しているので「下寒(虚)」となり下半身が冷えてアンバランスな状態になります。 本来は、体の真ん中の胃腸に氣を充実させておきたいのですが、土用に胃腸の機能が落ちると、氣を充実させるどころかさらに上下が分かれて「上実下寒」が進んでしまいます。いつもイライラしてしまう、常に足が冷たい、おしりは冷たいのが当たり前に。常にこの状態という人も少なくありません。 この場合、脳も常に興奮状態にあります。まだ若くても更年期症状の下地になっていくのです。更年期世代ならなおさらホットフラッシュや肩こりといった状態に拍車をかけます。 氣を下げられなくなると、めまいが起こったり、下寒(虚)で慢性的な下半身のむくみにもなります。これが梅雨時期の不調へと繋がるのです。 最近、急に夏のような気温になったり、そうかと思えば冷え込んだり、三寒四温以上の気候の変化が起ります。そして、春が短くなってきて、誰もが自律神経の調整ができなくなっています。そのため、これらの症状がもっと長く続いてしまう人も増えました。頭痛・肩こり・腰痛・五十肩の関係とツボについてこちらをお読みください。土用以外の時期でも常にon・offのメリハリをつけること、睡眠で脳の活動を休ませ、脳脊髄液を排泄させることが大切です。 他の土用についての記事があります。お読みください 土用の”胃もたれ””食べ過ぎ・飲み過ぎ”を放っておくとまた別の症状に変っていきますので詳しくはこちらをお読みください。 女性は太ることが気になるので、たくさん食べるのは避けたいものです。そもそも食べると胃腸の具合が悪くなるのが土用です。冬に日光に当たっていないことによるビタミンDのレベル低下がありますから、春の土用の過ごし方は重要なのです。 脳と骨の健康のためにも、効率のよいイワシ料理を食べて温かい日差しを浴びましょうを改善しましょう! 土用はやってはいけないことがあるし、食べ過ぎてはいけない怖い期間。そう思わないでください。 いつも調子が良い自分でありたい人、いつもベストな体調を維持したい人は、東洋医学の未病治を目指し鍼灸で整えていきましょう。

![いわしとナッツ、ドライフルーツのオーブン焼き のレシピ・作り方|ELLE gourmet [エル・グルメ]](https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/1-1530240138.jpg?resize=480:*)

![いわしとナッツ、ドライフルーツのオーブン焼き のレシピ・作り方|ELLE gourmet [エル・グルメ]](https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/1-1530240138.jpg?resize=480:*)

イカについて詳しく

解毒力を高める

解毒力を高めるメニュー

お子様のいるご家庭でも、ふきをよけてあげれば食べられると思います。

昔の人は、体調を崩しやすいこの時期、その季節の滋養のあるものを食べてのんびりする、という事で乗り切ってきたのですね。春の土用をうまく乗り切る

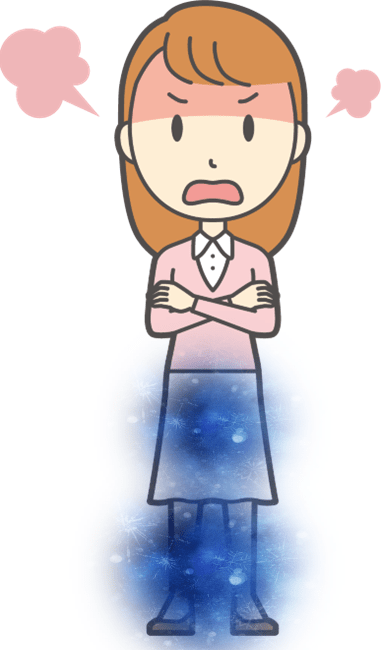

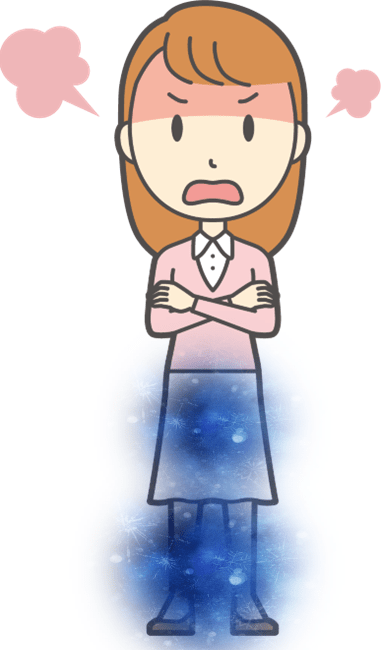

春の体の状態

「春の体の状態」と「土用」

おわりに

体調を崩しやすい時季であることを自覚してふだん以上に節制することで、移りゆく季節に順応した体になって快適に過ごせるぞ!と心して乗り越えましょう。

悪くなってから憂うことから卒業すると、心理的にも大きな成長を遂げていきますよ。