春めいた感が過ぎて、木々のこもれびが初夏を思わせたと思ったら、

通り越して一気に寒くなったりと体が追いつきませんね。

さて、寒暖差が激しいと体温調整がうまくいかず不調者さんも多い時期、自律神経の問題が増えています。

自律神経が問題で起きる具体的な症状

特に春増えてしまうのが、

・急に寝つき・寝起きが悪くなった

・頭痛が起きる頻度が多い

・免疫が落ちたのか、ダラダラ汗をかく・喉がいがらっぽい等々・・・

・花粉症の症状(くしゃみ・鼻水・鼻づまり・咳・微熱)が辛い

・めまい・浮遊感

・胃腸の調子が悪い(便秘や吐き気を含む)

等の症状。暑くなったかと思えば、冬に戻ったかのような気温の寒暖差も加わると悪影響ですね。

そして、働く人にはこの時期は、もっと負荷がかかるようです。

新生活期の体調管理に関する意識調査 トピックス

新生活期の体調不良やストレスにつながりやすい行動が5月病・6月病の要因に?!この春放っておくと怖い「隠れ免疫低下リスク」!https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000093994.html

上記の調査では、

社会人※の7割以上が新生活期に「だるさ」や「睡眠不足」などの不調を経験し、

8割以上が新生活で「人間関係」や「仕事内容」「体調や健康面」などで不安を抱えていることが明らかになり、

社会人(2年目以上)の6割が、新生活や仕事において「隠れ免疫低下リスク」に晒されやすい傾向が判明。

例年、6割が免疫の低下リスクにつながりやすい行動をとる、環境に置かれることが明らかに。

社会人※に聞いた!新生活や仕事で免疫低下につながると思うアクションTOP3

新生活:1位「生活リズムの変化」 2位「職場における人間関係の変化」 3位「職場における業務内容の変化」

仕事面:1位「言いたいことを我慢してしまう」 2位「長時間労働」 3位「過去の失敗を思い出し、不安になる傾向」

※22年新卒社員含む

今の自分の体調は平均65.7点。新生活を迎えるにあたって目指す点数は平均75.1点

体調を整えるためにこの春実践したいことに、睡眠の改善をあげています。

この調査結果からもわかるように新生活が及ぼす体調面での不安は顕著です。良い睡眠がとれていないので、働くことと免疫力の低下が直結しているとわかります。疲労と免疫力の低下についてはこちらにに詳しく書いています。どうぞお読みください。

これら全ての大本となるのが自律神経の問題です。

自律神経の中枢

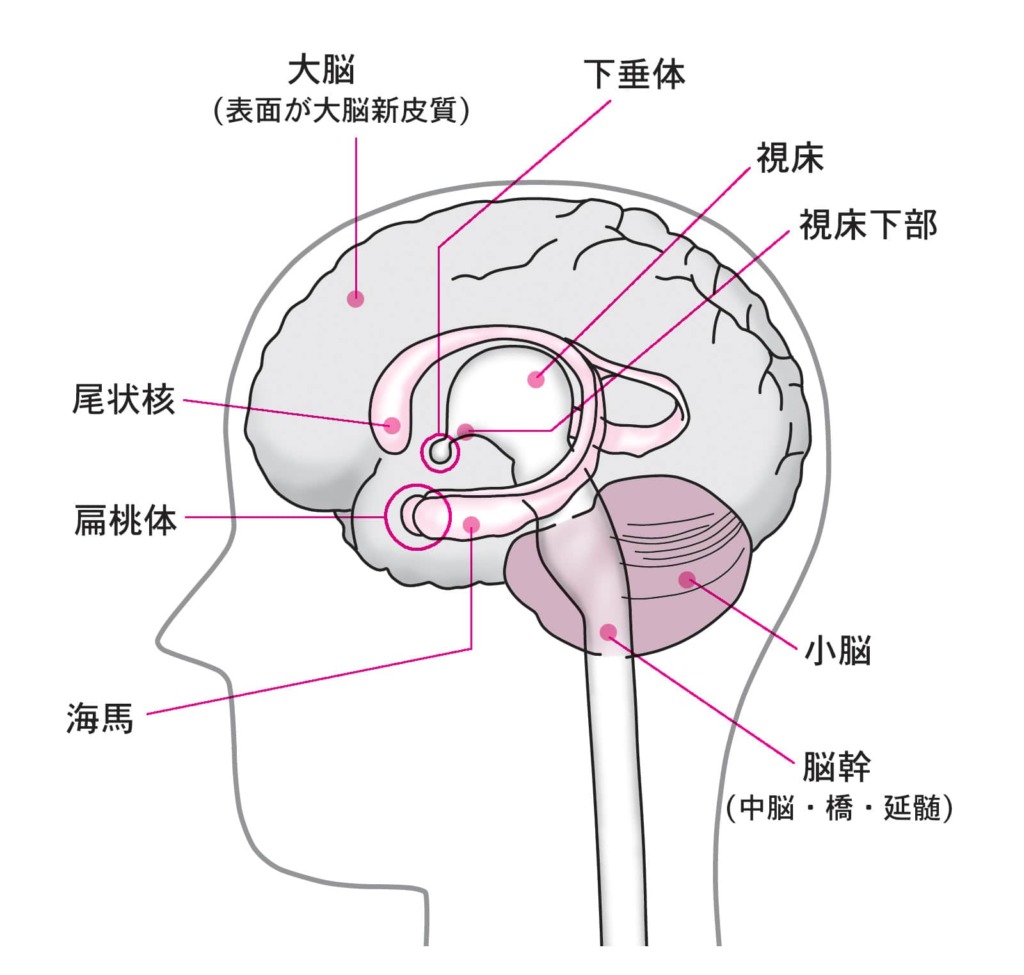

この自律神経は、最高中枢は視床下部です。

頭部、鼻と目の間くらいで上顎と鼻の臭いを感じる付け根の交差点位を想像してみてください。

このあたりの脳の器官は小さいので他に「海馬」や「扁桃体」「脳幹」など重要な器官があり密接に関連しています。

「扁桃体」に無意識のうちに刻まれた「濃痕」が原因でも視床下部に影響を来たし、自律神経の乱れが起こりえます。「脳痕」からアプローチして効果を感じる方も多くいらっしゃいます。こういう方は、自律神経の変化と、トラウマや苦手意識、無意識下のストレス探っていき解除していきます。

自律神経の分類

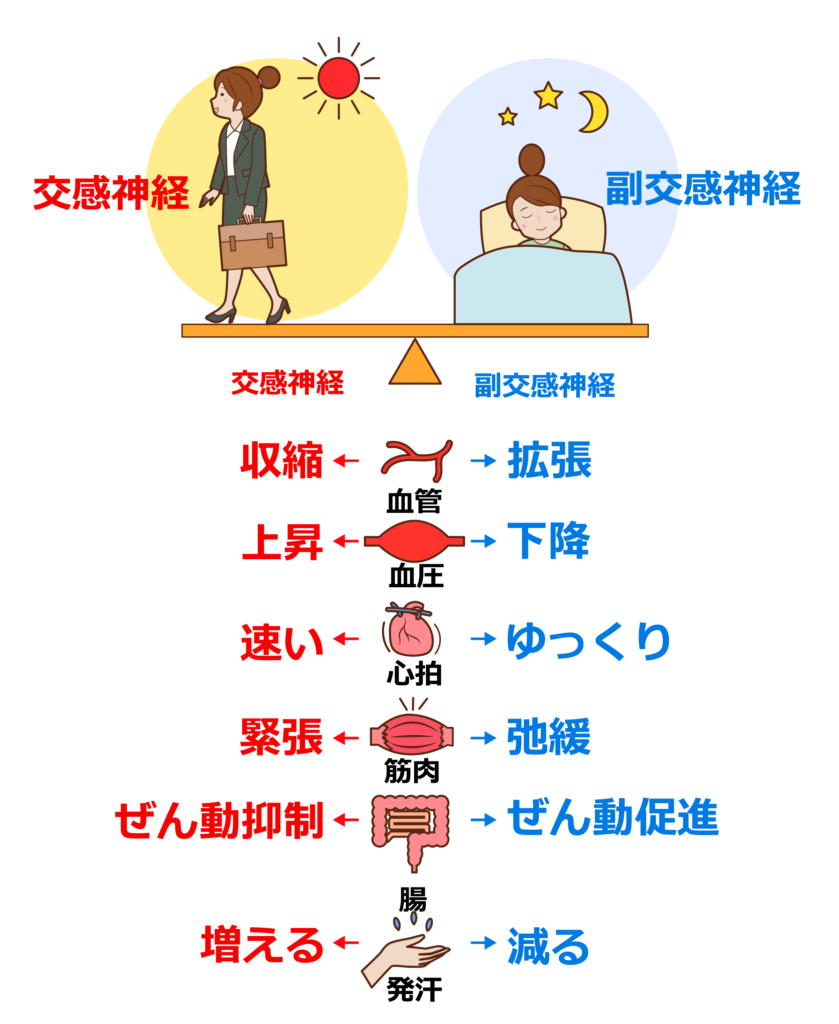

中枢の視床下部から「交感神経」「副交感神経」と分かれていきます。

その両方を自律神経と読んでいて、バランスをとりながら働いています。

汗をかいたり、内臓をうごかしたり色々な調整をしているのです。

正常に働いて、「交感神経」と「副交感神経」のバランスが保たれてかつ、うまく上がったり、下がったり出来ていれば、体は均衡を保ち正常な働きを成します。多少の疲労があっても回復します。ひとときストレスがかかっても、盛り返します。

しかし、どちらかに傾きっぱなしになるとします。「交感神経」に傾いたとしましょう。筋肉は緊張しっぱなし=固まりっぱなしで、血管は、ぎゅっと縮まり、血行が悪くなります。心臓は速く鼓動し続け、腸の動きが押さえつけられるので消化吸収は落ちます。汗でいうなら増えて止まらなくなってしまいます。

痛みや不調は○○神経が優位になっている

では、痛みを例にして考えてみましょう。痛みや不調を抱えた患者さんは、交感神経系優位です。

例えば、痛みがあるとき、汗が出ます。疼痛発汗と言いますが、簡単に「汗、止まれ!」と思って止められない・「痛みよ、消えろ!」と念じてもコントロールができなくなっているわけです。

痛みは、交感神経の緊張と運動神経を興奮させ、血管の収縮や筋肉の緊張を起こします。 その結果、血行が悪くなり、「痛みを起こす物質」の発生につながります。

他に眠れない、かゆみ、シビレなどなどまさに自律神経の交感神経が優位になっているのが患者さんの状態です。

交感神経の緊張(過活動)を静めて、この連鎖を断ち切れれば良いわけです。交感神経を静めて副交感神経でリラックスさせられれば、血管の収縮を止めて、緩ませられます。血管以外にも全身で切り替ります。

その他の自律神経の乱れが原因となる症状はこちらをお読みください。

自律神経の乱れの原因を探る

こういった人は、副交感神経系を上げようと思っても無理で交感神経系が上がりすぎているので、その原因を探らないといけません。

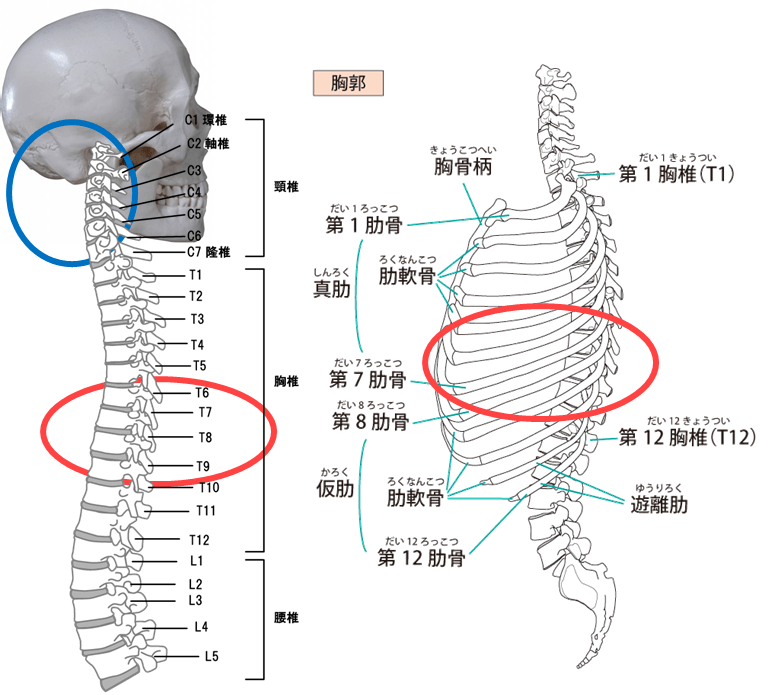

頭蓋は副交感神経、脊柱は交感神経ですね。

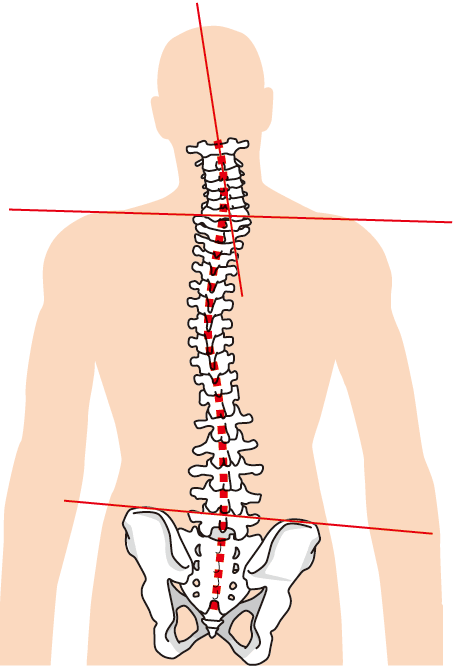

交感神経系は背骨であれば背骨のゆがみをまずは選択肢に入れて施術をしないと足りません。

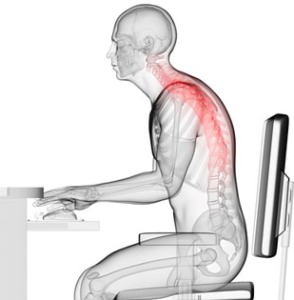

特に交感神経の優位な人は、後頭下筋群つまり、肩の付け根や首、項(うなじ)あたりがガチガチです。

それは必ずリリースしてあげるといいです。

交感神経系の所がきちんと調整ができれば副交感神経側はおのずと調整されます。

自律神経には他にも△△が影響する

ただし、

これらは、日常生活での姿勢、作業中の体制、ストレスなどの環境が大いに影響します。

ストレスを受けると脳の底部にある進化的に古い視床下部が反応して、下垂体と副腎からのホルモン分泌が促進され、心拍数の増加、血圧の上昇、食欲の低下などが生じると理解されています。これらの変化は、脳に生じる原始的な反応であるといえます。

東邦大学 ストレスと脳 https://www.toho-u.ac.jp/sci/bio/column/029758.html

冒頭に挙げた社会人の

新生活:1位「生活リズムの変化」 2位「職場における人間関係の変化」 3位「職場における業務内容の変化」

仕事面:1位「言いたいことを我慢してしまう」 2位「長時間労働」 3位「過去の失敗を思い出し、不安になる傾向」

等は、まさにこれを表していると言えるでしょう。ストレスを生み出す理由は新生活でなくても日常に有るわけです。

なので、副腎の調整も必須になります。

副腎はストレスホルモンに関わるので胸椎(胸の前)の8・9・10番の調整をします。

脊柱であれば、可動減少をしているところをまずは調整します。

背骨の可動性減少しているところ硬いところに対して調整が有効です。

そうすることで、自律神経の調整に大いに役立ちます。

また、仙骨周りや神経のIb繊維に”敵した刺激”で働きかけると効果的なので、それらを鍼と整体手技に加えていきます。

ここは、患者さんは意識しなくて大丈夫です。ただ、強い刺激はNGだと覚えて置いてください。

ストレスの反応を脳からクリアする

特に 「言いたいことを我慢してしまう」 「過去の失敗を思い出し、不安になる傾向」で強い反応が出る場合または、 思い当たらなくても無意識下で反応していることは多々あります。そのようなケースは脳のキネシオロジーで解除すると、ケロッとしてストレス反応がなくなってしまうことがあります。

*個人差があります。

自律神経を良好に保つのために心がけて欲しいこと

全体のゆがみが取っているのに、また肩や首をガチガチに固める姿勢をとってしまっては悪循環。

日常で力みすぎていませんか?そして、自分で動かせる範囲で動かしていますか?

少しでも自律神経系の調整にご自身でもチャレンジしてみてください!

自律神経の乱れには

自律神経ケアコースは、盤龍刺という自律神経調整に特化した手法と整体の特別コースです。自律神経を活性化させる動きを一緒に動かしていきましょう。この動きは、ご自宅でも続けられるセルフケアになります。