免疫力が低下すると病気にかかりやすくなります。どんな病気にかかりやすくなると思いますか?

コロナ禍では、免疫を下げないように気をつけていらっしゃる方は多いはず。では、免疫が下がるとどんな病気にかかりやすくなるでしょうか。

免疫力が下がると「ガン」にかかりやすいことは皆さんご存じだと思います。が、他の病気や原因免疫力を低下させない方法を解説していきます。

免疫力が低下しやすい生活環境

免疫力が低下しやすくなる原因はさまざまです。

免疫力が低下する原因となる生活習慣が長く続くことで、免疫力が低下しやすくなります。特に外出自粛やテレワークで生活環境に変化が起こった昨今、最初にこれらについて紹介します。

ストレス

私たちは日々、さまざまなストレスの中で生活しています。

受けるストレスが過度なものになると、脳からのストレスに反応して、免疫機能の1つである白血球中のリンパ球や細胞のはたらきを低下させます。

白血球中のリンパ球や細胞のはたらきが低下すると、外部から侵入してくる有害物質に対処しにくくなるので、免疫力の低下につながってしまうのです。

睡眠不足

睡眠不足は、免疫力やホルモンのバランスを崩しやすくなり、花粉症の症状を悪化させる原因になる可能性があります。

免疫力が低下し、風邪などの病気になると寝つきが悪くなり、さらに睡眠不足になるという悪循環に陥ってしまいます。

普段から質の良い睡眠がとれる環境をつくることが大切です。

免疫力が低下すると起こりやすくなる病気

免疫力が低下すると、さまざまな病気にかかりやすくなります。

そこで、具体的にどのような病気にかかりやすくなるのか。また、その予防法についてご紹介します。

感染症

風邪もインフルエンザもウイルスの種類は違うものの、免疫力の低下によって体内に侵入しやすくなったり、撃退しづらくなったりして引き起こされる感染症です。

ウイルスが低温で乾燥した場所を好むことと体温が下がると免疫細胞が不活発になることから冬に発症が多くなります。

日頃から免疫力を保っておく以外に、体温が下がらないように暖かい格好をしたり、手洗いうがいをして外部からの侵入を防ぐこと、換気なども注意して小まめに調節しましょう。

食中毒

食中毒はサルモネラなどの細菌が、体内に侵入することで引き起こされます。

免疫力が高い人は食中毒の原因となる細菌を体内で退治し、食中毒になることを自ら防いでいる可能性があります。免疫力が低下しているとそれが難しくなります。

気温と湿度が上昇する梅雨から夏にかけては、特にこれら食中毒の原因となる細菌が繁殖しやすくなりますね。注意が必要です。

普段から免疫力を高めておくほか、手洗いをする、食べ物を冷蔵保存するまたは、しっかり加熱処理をする、そして、新鮮なうちに消費するようにしましょう。

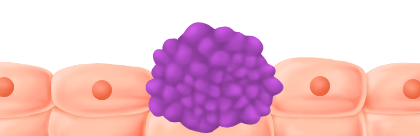

ガン

ガンは、身体の中の細胞が変化して異常な細胞(ガン細胞)になり、その異常な細胞が大きくなったもののことをいいます。

誰でも身体の中にガン細胞を持っており、普段免疫力が高く保たれている時は免疫細胞である”T細胞”がガン細胞を排除しているので、ガンになる可能性は低いです。

しかし、免疫力が低下するとガン細胞を抑止することが難しくなり、ガンを引き起こす原因になってしまいます。

ガンを防止するためには、常に免疫力を高く保つことを意識しましょう。

免疫力が下がるとガン細胞が力を増してガンになりやすくなったり、他の病気になるのです。日頃から免疫力を下げない意識をしておくことが大切ですね。

免疫力が低下しやすい人

免疫力が低下しやすい生活環境について紹介しました。しかし、それらに当てはまらなければ大丈夫というわけではないのです。

そこで、免疫力が低下しやすいといわれている人の特徴があります。生活環境を整えていても低下しやすいので、こちらについて紹介していきます。

免疫不全疾患の人

免疫不全疾患は、免疫機能が正常にはたらかないことです。免疫不全疾患の原因は遺伝によるものや、薬の使用、がんなどの長期間に及ぶ重い病気が原因で発症するものや、HIVなどの人から感染するものまでさまざまですが、

免疫機能が正常にはたらかないと、感染症にかかりやすくなったり、症状が重症化したり、長引いたりしてしまいます。

がんや糖尿病などの重い病気にかからないように免疫力を上げることやHIVの感染に気つけることで後天的な免疫不全疾患は予防することが出来ます。

妊婦、出産後の女性

妊娠中は、母体の免疫細胞が胎児のことを異物とみなして攻撃してしまわないように、妊娠中は身体が免疫力を落とします。

加えて、妊娠中は動くとすぐ疲労感が出てしまうなどが原因で運動不足になり免疫力が低下してしまいます。

また、出産時の出血によって貧血を起こすことで体内に栄養や免疫細胞が行き渡りにくくなり、その結果免疫力が下がることにつながってしまいます。

さらに、出産後の育児による睡眠不足、ストレスによって自律神経のバランスが崩れることも免疫力低下の原因になってしまいます。

免疫力が低下し感染症などにかかると、胎児や乳児にも影響する可能性があるので注意が必要なのです。

年齢を重ねた人

身体の外部から侵入する有害物質やウイルスを排除しようとする免疫機能のなかには、骨髄から作られるB細胞や胸腺から作られるT細胞のはたらきによるものがあります。

年を取ると骨髄や胸腺が萎縮したり、血流が悪化してしますので、免疫細胞の数が減少したり、身体を循環しにくくなることで免疫力が低下するといわれています。

また、免疫力が低下すると、病気になった時に治りにくくなるので、免疫力を上げるように健康的な生活を意識しると良いですね。。

免疫力低下の鍼灸方針

「免疫力」を高める鍼灸で「未病治」に

上記のストレスを受けやすい人や妊婦、出産後の女性や高齢の方、免疫力の低下しやすい方々が免疫力を上げるには自律神経のバランスを調整することが大切です。

また、自律神経の失調と複雑に絡み合っておこるホルモンバランスの乱れがある更年期の方も同様で、日頃からケアしておくとこれから先に病になりにくい体の備えとなります。

東洋医学ではこれを「未病治」といいます。

『黄帝内経』 の未病を治すについて

「病気になってしまう前に養生をして、健康状態を維持する」という考え方が未病治です。この考え方が東洋医学の基本になっています。同じ意味ですが「治(ち)未病(みびょう)」という言い方をする場合もあります。

未病という言葉は約2000年前の『黄帝内経』という本の中に登場します。

「未(いま)だ病(や)まざるを治(ち)す」

「聖人は既病を治すのではなく、未病を治す」

黄帝内経

にのみや鍼灸室では上記の二つに重きを置き、全身の氣の流れを整えて、隅々まで氣を巡らせて免疫力を高めるという方針で行っています。

様々な症状に対しての対症療法や局所治療ではありません。

全身の氣を整えて免疫力を高めることは、治癒を助けるだけでなく、これから体調や環境の変化に備える力を養います。

にのみや鍼灸室では未病治を目指した施術に重きを置いています

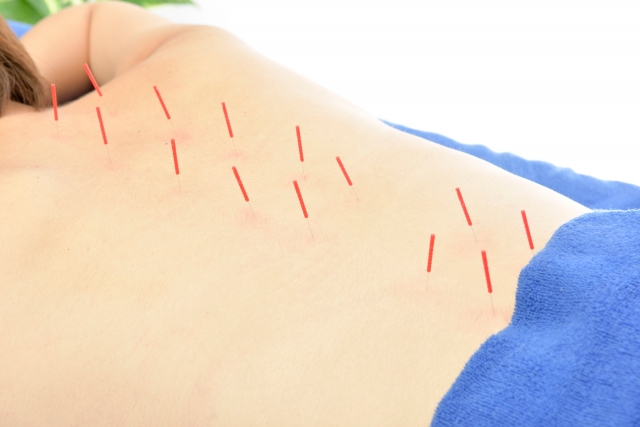

全身の氣の流れを調えるポイント

東洋医学では全身の氣が巡るのにかかる時間があります。その時間鍼を刺して置いていきます。

鍼を刺して時間を置くことを「置鍼」といい、『ツボの配穴(組合せ)』を検討して置いています。

そして、『鍼の手技』を加えて補ったり、省いたり、暖かさを導いたりする鍼をしています。

そのまま置鍼中にゆったりと気が巡ることで副交感神経が優位になる条件の一つです。

女性の体の免疫を高める「まどろみ」

女性の体は繊細です。そこに季節や社会環境・精神的ストレスが加わると自律神経のバランス調整が自力で働きにくくなるのです。

鍼と同時にお灸を使うことで、より自律神経の副交感神経を働くまどろむ感覚になります。そのまどろみが体内の内臓機能が働きを導きます。

また、女性は月のリズムを司るホルモンの変化で肉体面、感情を一定に保ちにくくなり、

生理前にイライラしたり、更年期で眠りが浅くなる、焦りが強くなるなど様々な心理的変化を及ぼします。

そして、頭や首、顔を整えると脳脊髄液の循環がよくなると呼吸が深くなります。深く眠れるようになって相乗効果で落ち着きがでます。

疲労からくる免疫力の低下はまず、リラックスから

免疫力の低下には鍼灸と整体手技の組み合わせ

おひとりおひとりのお身体の状態に合わせ状態に適した整体手技を行います。

整体手技は痛くありません。頭、首、脚長差がずれていれば、整えていきます。

施術の「オプション」からオーダーメイドで組合わせるので、追加料金は発生しません。

*マッサージではありません。

バランスが整うとリラックスできる

体のゆがみは長年の姿勢の癖から起こります。姿勢の癖は、筋肉に力が入りにくいために起こることがあります。これはバランスが崩れている証拠です。

痛みのせいで以前できていた動きができなくなった(やりにくくなった)など、痛みを取るだけでなく動きや姿勢の改善を目指し、神経筋無痛療法を組み合わせます。

神経筋無痛療法はバランスを整えるのに最適であり、内臓を活性化させるアプローチとして、また、美容鍼灸の後に行うとお顔の長持ちするアプローチとしても有効です。

体や顔の動きに偏りがなくなるため(左右差がなくなる)凝りの原因、お顔ならばシワの原因がなくなります。

これが持続力を高めていける理由で、繰り返すことで間隔を空けていくことも出来ます。

女性の免疫力の低下で見過ごせないモノ

女性は、閉経にともない卵巣の働きが衰え、女性ホルモンである「エストロゲン(卵胞ホルモン)」の分泌が急激に減少すると今までエストロゲンによって調節されていた、からだのいろいろな機能がうまく働かなくなります。

また、エストロゲンが低下すると脳は卵巣に対して、もっとエストロゲンを出すようにシグナルを送ります。しかしその際に、シグナルが周囲の脳に不要な興奮を起こしてしまうことで、自律神経の調節がうまくいかなくなります。これが、40代以降の女性で自律神経の乱れと間違えて不調が改善しない原因になっていることがあります。

つまり、エストロゲンの急激な減少にからだがついていけず、神経の調節不良や心身の不調が起こりやすくなる状態になるのです。自律神経の乱れもおこっているし、ホルモンの変化も起こっている状態です。

女性の生涯における骨量の変化にも関連しています。(成長期に増加して30歳頃にピークを迎え、その後は低下します)古い骨を溶かし新しい骨をつくるバランスのとれた骨代謝にはエストロゲンが深く関係しており、エストロゲンが低下する閉経後には骨量も急激に低下して骨粗しょう症のリスクが高くなります。

関節の動きに制限が出て動かしても動かさなくても痛みがある場合は、これに当てはまります。

女性のカラダとエストロゲンの関係エストロゲンと骨粗しょう症

https://betterl.bayer.jp/kanenkino/home/relationship/osteoporosis

ので、安全に関節の動きを円滑にする整体の手技を施します。(強い刺激のマッサージや指圧ではありません)これらを施術の中に組み込んでいます。

40歳を過ぎた女性の体調の変化についてはこちらをお読みください。

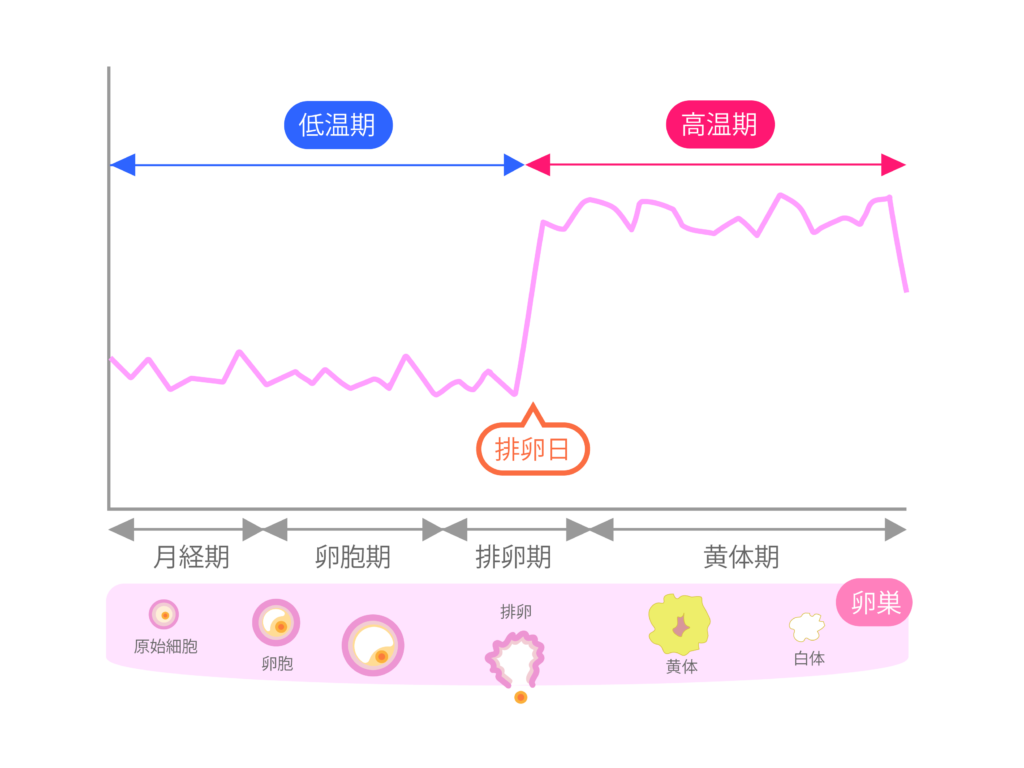

女性のバイオリズムにあわせた治療法

- 年齢

- 季節

- 体質

- 生理周期(ホルモン周期)

上記に合わせて治療を組み立てています。特に女性周期に関する症状(生理痛や排卵・月経前症候群(PMS)など)には生理2週間前と生理後ホルモンの働きに合わせた時期では異なる手技やツボを使う必要があります。

また、更年期のホルモンバランス失調によって、多岐にわたる症状が現れると考えられています。ほとんどは女性ホルモンの減少と位置付けられて「ホルモン補充療法」が治療の定番になっています。

その副作用で不快感を生じて来院される患者さんはとても多くいらっしゃいます。

東洋医学では本来、気は一定のリズムで滞りなく流れていて、この気が足りなくなったり、多くなったり、リズムが止まったり、体のある部位で滞ったり、偏ることで病が生じると考えます。

この「気」が衝脈・任脈で失調したり、胞宮で気(血)(リンパなど体液)を留めておけなくなることで病症が現れると考えます。

また、「腎気」の変化の過程やその方の体質等を絡めて、補ったり、省いたりしながら「気(血)(リンパなど体液)」が滞りなく流れるように改善していきます。

この機能改善で自然治癒力や免疫力をアップさせ健やかな状態を保てるようになります。