暦【土用】

胃腸の調子が狂うのでいつもよい食べ過ぎたり、

飲みすぎたりしてしまうのが”土用”です。

土用はカラダの面からすごく簡単にいうと

季節の変わり目に体が次の季節へと平穏に対応していけるように設けられた移行期間です。

本来の土用の意味はまだまだあります。

カラダの説明もそう簡単ではありませんので、ご了承ください。

ここでは、患者さん向けに暦と胃腸について照らし合わせているだけです。

年に立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間あります。

2021年は

冬土用:1月17日~2月2日

春土用:4月17日~5月4日

夏土用:7月19日~8月6日

秋土用:10月20日~11月6日

最初の日を「土用入り」最後の日を「土用明け」といい節分といいます。

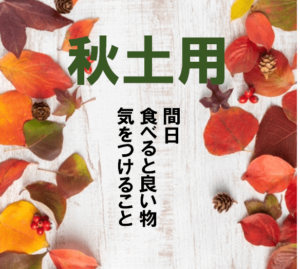

土用に食べる量を減らすなどで消化の働きに力を使うことを減らし胃腸を労わると、

その分の力で次の季節にカラダが順応しやすくなります。

だから、できるだけ土用の時期は平素より食べることに気をつけたいものです。

土用は次の季節に体を慣らしていく期間なので、うまく付き合うことで一年中快適に過ごせるチャンスなのです。

土用をうまく乗り切ろう

土用に胃腸を休ませて次の季節に順応できる体にしておくと

季節の変わり目が楽に過ごせます。

が、迂闊に過ごしてしまうと状態が変わっていってしまうのです。

病の伝変

このことを東洋医学では、「病の伝変(やまいのでんぺん)」と言います。

次にどういう症状になるかがあらかじめ予測されるのです。

*病の伝変は、季節や体質、既往歴や現病歴など鑑みます。

人によってイライラと湿熱が結びついてしまうと戻りにくくなるだけではなく、

また次の症状に派生していきます。

(様々なパターンがあります)

肩の痛みやこり、腰のこりや痛みにつながることケースも少なくありません。

季節の変わり目に腰痛が出る、体調を崩すという人は

”食べ過ぎ””飲み過ぎ””胃のもたれ”を改善しなければ、取りにくい痛みや症状だという可能性があります。

次の季節に先回りして備えながら、回復を促していく施術が有効です。

このような痛みは、ご自身で避けることができますよ。

どうぞ覚えておいてくださいね。